Conférences

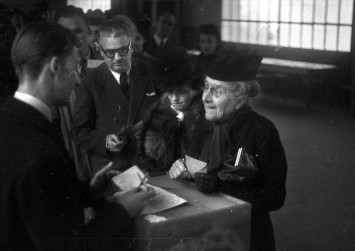

Premier vote des femmes à Lyon, 1945, Archives Le Progrès.

Premier vote des femmes à Lyon, 1945, Archives Le Progrès

Grand rouleau de l’abbaye de l’Ile-Barbe en cours de restauration, Arch. dép. métr. 10G3408.

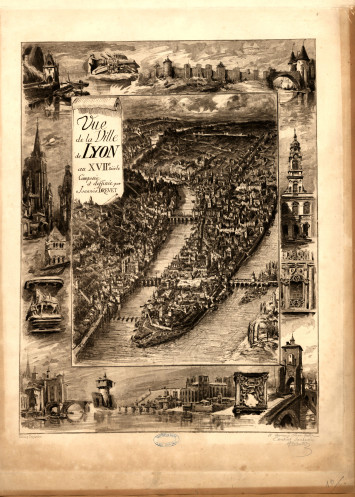

Vue générale de Lyon au XVIIe siècle, Arch.dép.mét., FGA116